- ウェルシィ事業部TOP

- 導入事例・お客様の声一覧

- 目的別成功事例

- BCP

- 水道のトラブルに備えるBCPの必要性

BCPを実現するには、「日常」から上水道と地下水で経費削減を図りながら、

震災や断水の「非日常」に備える。

水道 BCP の必要性

飲料水におけるBCP(事業継続計画)が機能すると、自然災害時などトラブルが発生した際でも、断水リスクを抑制できます。

万一断水が発生した場合でも、災害発生からの復旧時間を早める効果「レジリエンス」が期待できます。

また、内閣府からは「事業継続ガイドライン」・経済産業省からは「事業継続計画策定ガイドライン」、・国土交通省からは「下水道BCP策定マニュアル」といったように、BCPの作成は国からも推奨されており、それぞれに多くの情報が公開されています。

こうした点からも、東日本大震災に限らず、近年頻発している豪雨災害や地震などで、飲料水におけるBCPの重要性は、日本全国で共通認識と捉えられるべきものとなっており、「非日常には日常から」の対策が求められています。

また、BCPの作成にとどまらず、実際に使えるものとして日常的に対策されているということも、有事の際には有効なのです。

国土交通省 下水道BCP策定マニュアル改訂検討委員会

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000515.html

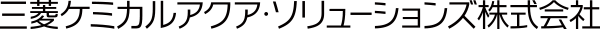

過去の大規模震災におけるライフライン復旧状況

災害が起きると、何より急がれるのがライフラインの確保・復旧です。ライフラインとは、生活に不可欠な水道、電気、ガスなどの供給システムの総称で、その名の通り「生命線」です。

電気に比べ、水道やガスは地中に管が埋設されていることもあり、復旧に時間を要します。

過去の震災においてライフライン復旧までに要した日数

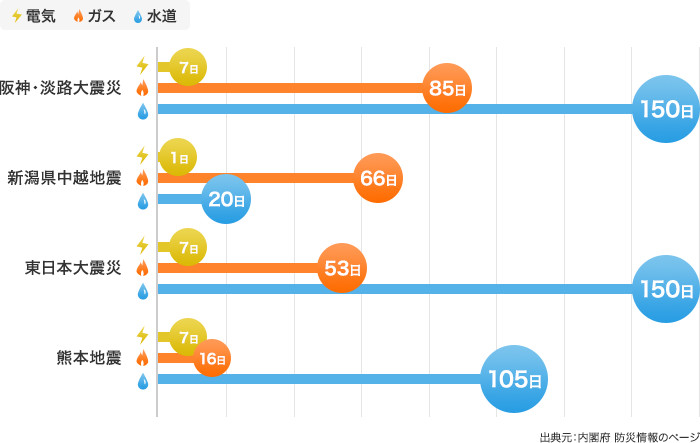

近年の自然災害における断水率の推移

上水道の完全復旧までには、阪神・淡路大震災で約3ヶ月、東日本大震災で約5ヶ月(津波により家屋等が流失した地域等を除く)、熊本地震で約3.5ヶ月かかりました。その他の震災をみても、水道の復旧には時間がかかることがわかります。

平成の主な地震と水道の被害状況

| 地震名等 | 発生日 | 最大震度 | 地震規模(M) | 断水戸数 | 最大断水日数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 阪神・淡路大震災 | 1995/1/17 | 7 | 7.3 | 約130万戸 | 約3ヶ月 | |

| 新潟県中越地震 | 2004/10/23 | 7 | 6.8 | 約13万戸 | 約1ヶ月 | 道路復旧等の影響地域除く |

| 能登半島地震 | 2007/3/25 | 6強 | 6.9 | 約1.3万戸 | 14日 | |

| 新潟県中越沖地震 | 2007/7/16 | 6強 | 6.8 | 約5.9万戸 | 20日 | |

| 岩手・宮城内陸地震 | 2008/6/14 | 6強 | 7.2 | 約5.6千戸 | 18日 | 全戸避難地域除く |

| 駿河湾を震源とする地震 | 2009/8/11 | 6弱 | 6.5 | 約7.5万戸 | 3日 | |

| 東日本大震災 | 2011/3/11 | 7 | 9.0 | 約256.7万戸 | 約5ヶ月 | 津浪地区等除く |

| 長野県神城断層地震 | 2014/11/22 | 6弱 | 6.7 | 約1.3千戸 | 25日 | |

| 熊本地震 | 2016/4/14・16 | 7 | 7.3 | 約44.6万戸 | 約3ヶ月半 | 家屋等損壊地域除く |

| 鳥取県中部地震 | 2016/10/21 | 6弱 | 6.6 | 約1.6万戸 | 4日 |

(出典元:厚生労働省 「水道施設の耐震化の推進」)

水ライフラインは上水道と地下水の2WAYで確保

「日常」から上水道と地下水で経費削減を図りながら、震災や断水の「非日常」に備える。それが当社の目指す姿です。

災害に備えて電源確保に非常用発電機を備えていらっしゃる施設も多いと思いますが、水に関してはペットボトルを備蓄する程度の施設がほとんど。ペットボトルでは保管スペースの関係上、従業員の飲料水だけではなく事業で使用する水まで確保するには無理があります。

地面に対して平行に走る水道管と違い垂直に掘られる井戸は、地震の影響を受けにくいことが過去の震災でも実証されています。当社がご納入した震災したエリアのお客様においても井戸が原因で地下水が使えなくなったところはなく、電源が確保でき次第プラントを動かすことができ、事業継続することが可能でした。

また、近隣の病院が断水で診療を続けられない中、他の病院から透析を始め患者さんを受け入れた病院様や、事業所内で使用する水を確保した上で余剰水を近隣住民に無償で提供して喜ばれ、CSR(企業の社会的責任)に役立て地域に貢献することができたお客様もありました。東日本大震災以降、自治体や自治会と連携し、「災害時における地下水の供給に関する協定書」などの防災協定を締結する取組みも広がっています。